Fresenius Vamed - Eine Poliklinik in Ghana

Basierend auf den Ergebnissen der Wesentlichkeitsanalyse 2023 haben wir folgende European Sustainability Reporting Standards Themenstandards als wesentlich für uns identifiziert:

- Klimawandel

- Umweltverschmutzung

- Wasser- und Meeresressourcen

- Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft

- Arbeitskräfte des Unternehmens

- Arbeitskräfte in der Wertschöpfungskette

- Verbraucher und Endnutzer

- Digitalisierung

- Innovation

- Unternehmensführung

- Cybersecurity

Unsere Wesentlichkeitsanalyse basiert auf dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit und entspricht den Anforderungen der European Sustainability Reporting Standards. Ziel ist es, die wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen zu identifizieren, die in unserem eigenen Geschäft sowie entlang unserer Wertschöpfungskette auftreten. Auf dieser Grundlage ergeben sich die für uns und unsere Stakeholder relevanten Nachhaltigkeitsaspekte.

Gemäß dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit haben wir Nachhaltigkeit aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet:

- Wesentlichkeit der Auswirkungen: umfasst alle potenziellen und tatsächlichen positiven und negativen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit von Fresenius auf unsere Stakeholder, einschließlich der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

- Finanzielle Wesentlichkeit: umfasst alle finanziellen Risiken und Chancen, die sich aufgrund von Nachhaltigkeitsaspekten auf die zukünftige Rentabilität von Fresenius auswirken könnten. Dazu gehören die Finanzlage, die Ertragslage, die Zahlungsströme, der Zugang zu Finanzmitteln oder die Kapitalkosten von Fresenius.

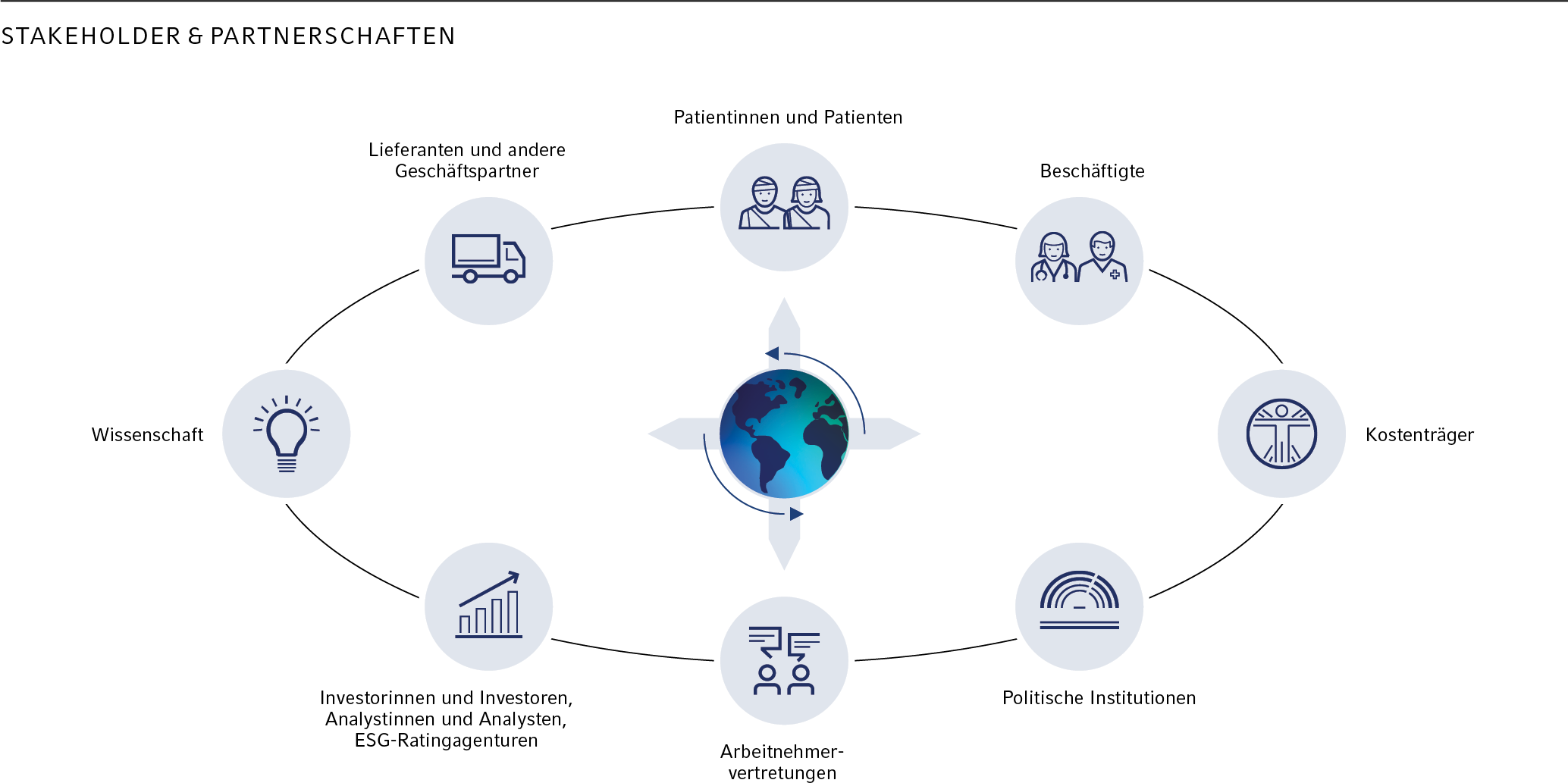

Stakeholder und Partnerschaften

Fresenius ist in ein vielfältiges Netzwerk von Interessengruppen eingebunden. Aus diesem Austausch gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse, um die Steuerung wesentlicher Themen sowie die Berichterstattung kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Mit unseren Stakeholdern stehen wir über unterschiedliche Kanäle im Austausch: Die Konzernfunktionen von Fresenius konzentrieren sich vor allem auf Stakeholder, die für den Gesamtkonzern relevant sind. Die Unternehmensbereiche sind aktiv im Austausch mit u. a. Patientinnen und Patienten, Beschäftigten, Kunden sowie Aufsichtsbehörden.

Für die Einbindung betroffener Stakeholder in unsere operative Tätigkeit berücksichtigen wir zum Beispiel Erkenntnisse aus bestehenden Due-Diligence-Prozessen sowie Risikoüberprüfungen im Bereich Qualität, aus internen Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit, aus dem Austausch mit Arbeitnehmervertretungen und Betriebsräten sowie aus Patienten- und Kundenbefragungen. Ein wichtiges Element ist in Bezug auf Stakeholder-Dialoge auch die aktive Mitarbeit in Industrie- und Interessenverbänden sowie der Austausch mit Geschäftspartnern.

Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht.

Kontakt

Für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

sustainability@fresenius.com

Weiterführende Links

Fresenius Sustainability Highlights Report 2023 Nachhaltigkeitsbericht 2024 Kennzahlentool Coordinated Vulnerability DisclosureBibliothek

Geschäftsbericht 2024 (IFRS) (PDF, 12.05 MB)

Unser Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen

Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) mit 169 Zielvorgaben wurden 2015 von den 191 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) verabschiedet wurden. Sie sind der Fahrplan für die Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen der Menschheit auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Welt, wie Armut, Diskriminierung und Klimawandel. Um diese Ziele zu erreichen, müssen der öffentliche Sektor, Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten.

Als weltweit tätiger Gesundheitskonzern wollen wir unseren Teil dazu beitragen. Unsere Aktivitäten können im Hinblick auf alle 17 SDGs relevant sein. Die unten aufgeführten SDGs stehen in direkten Zusammenhang mit unserem Kerngeschäft und unseren unternehmenseigenen Nachhaltigkeitszielen.

Einen ganzheitlichen Überblick über unsere nachhaltigkeitsbezogenen Aktivitäten einschließlich potenzieller Risiken finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht und in unserem Sustainability Highlights Report 2023.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Seit mehr als 100 Jahren setzen wir uns für die Erhaltung des Lebens, die Förderung der Gesundheit und die Verbesserung der Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten ein. Als Arbeitgeber ist es unsere Priorität, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen und Berufskrankheiten zu vermeiden.

Mehr erfahren:

- Zugang zu Gesundheitsversorgung und Medizin

- Patienten- und Produktsicherheit

- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Lebenslanges Lernen ist für den persönlichen Erfolg unserer Mitarbeitenden unerlässlich und ist die Grundlage für die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens. Deshalb bieten wir vielfältige Lernmöglichkeiten, engagieren uns im Bereich der Berufsausbildung und des Dualen Studiums.

Mehr erfahren:

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten

Wasser ist eine der kostbarsten Ressourcen der Erde. Als Unternehmen sind wir auf den Zugang zu sauberem Wasser angewiesen, um den Menschen eine hochwertige und sichere Gesundheitsversorgung zu bieten und medizinische Produkte herzustellen. Wir konzentrieren uns auf eine effiziente Wassernutzung und ergreifen Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserverschmutzung.

Mehr erfahren:

Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern

Wir verpflichten uns, ein faires und respektvolles Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir fördern Chancengleichheit und ergreifen Maßnahmen, um unseren Mitarbeitenden ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu bieten. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unser Engagement für die Menschenrechte unterstützen und entsprechende Maßnahmen in ihren Wertschöpfungsketten ergreifen.

Mehr erfahren:

Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

Wir bringen Innovationen im Gesundheitswesen zu den Menschen. Mit unseren Aktivitäten schaffen und stärken wir Infrastruktur im Gesundheitswesen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zielen darauf ab, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern. Zudem treiben wir die Modernisierung und Digitalisierung im Gesundheitswesen voran. Unser Ziel ist es, die Behandlungsmöglichkeiten durch Forschung, Telemedizin und den Einsatz Künstlicher Intelligenz zu verbessern.

Mehr erfahren:

Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

Der Klimaschutz steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen um Nachhaltigkeit. Wir arbeiten daran, die Energieeffizienz an unseren Standorten zu erhöhen und nutzen erneuerbare Energien, um unseren CO2-Ausstoß kontinuierlich zu verringern.

Mehr erfahren:

Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen

Die Verwirklichung der Vision hinter den SDGs erfordert konzertierte Anstrengungen und die Zusammenarbeit zahlreicher Akteure auf lokaler und globaler Ebene. Wir engagieren uns in sektorspezifischen und sektorübergreifenden Multi-Stakeholder-Initiativen und fördern die Zusammenarbeit in Bereichen wie Innovation und Bildung.

Mehr erfahren:

Kontakt

Für Fragen zum Thema Nachhaltigkeit stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

sustainability@fresenius.com

Weiterführende Links

Fresenius Sustainability Highlights Report 2023 Nachhaltigkeitsbericht 2024 Kennzahlentool(Stand Dezember 2017)

Unser Internet-Angebot haben wir sehr sorgfältig zusammengestellt. Es wird ständig erweitert und aktualisiert. Dennoch können wir leider für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Haftung übernehmen. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung der Angaben verursacht werden, ist ausgeschlossen, es sei denn, fehlerhafte Informationen wurden vorsätzlich oder grob fahrlässig auf der Website veröffentlicht. Gemäß den vorangegangenen Ausführungen erfolgt die Nutzung der Website auf eigenes Risiko.

Für Nutzer aus den USA: Da in manchen Rechtssystemen bestimmte Haftungsausschlüsse nicht zulässig sind, treffen einige der oben genannten Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie zu. Im Falle einer solchen Rechtslage schließen wir die Haftung soweit aus, wie dies nach dem jeweilig geltenden Recht möglich ist.

Wirtschaftsnachrichten und Produktinformationen

Das auf dieser Website angebotene Material soll dem Zweck einer allgemeinen und unverbindlichen Information dienen. Es ersetzt keine geschäftliche, medizinische oder andere professionelle Beratung. Soweit wir Material Dritter ins Netz gestellt haben, sind wir für deren Inhalt nicht verantwortlich. Verantwortlich ist der jeweils genannte Verfasser. Für Schäden, die durch den Gebrauch dieser Informationen entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung.

Mitteilungen auf dieser Website können zukunftsbezogene Aussagen enthalten, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Nutzungsrechte

Fresenius oder einzelne Tochtergesellschaften sind Inhaber sämtlicher Eigentumsrechte, die mit dieser Website in Zusammenhang stehen. Alle Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die auf dieser Website veröffentlichten Informationen können in private Arbeitsspeicher geladen werden. Presseinformationen und in der Mediathek verfügbare Dokumente, Bild- und Videomaterial dürfen zur redaktionellen Berichterstattung verwendet werden. Jede anderweitige Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist untersagt. Dem Nutzer werden keinerlei Rechte oder Lizenzen in Bezug auf Marken, Urheberrechte, Patente, etc. gewährt.

Unverbindlichkeit und anwendbares Recht

Es ist möglich, dass das Werben für oder die Beschaffung von einzelnen auf dieser Website dargestellten Produkten, Dienstleistungen und Therapien nach den gesetzlichen Bestimmungen einzelner, außerhalb der Europäischen Union liegender, Länder nicht zulässig ist. Für diese Länder soll die Website keine Werbung für Produkte, Dienstleistungen und Therapien darstellen.

Bitte beachten Sie, dass die auf der Website abgebildeten Produkte aufgrund von unterschiedlichen Zulassungsstadien möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Die Websites unserer lokalen Tochtergesellschaften können unterschiedliche Regelungen zu Nutzung und Haftungsausschluss enthalten. Für die Nutzung der einzelnen Websites gelten die hierin jeweils vorgesehenen Regelungen.

Jegliche Rechtsansprüche oder Rechtsstreitigkeiten, die im Zusammenhang mit dieser Website oder deren Verwendung entstehen, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

Hyperlinks

Wir bieten nicht nur eigene Informationen, sondern auch Verweise/Hyperlinks auf fremde Websites an. Inhalt und Gestaltung der fremden Websites unterliegen nicht unserem Einfluss. Die Genauigkeit und Richtigkeit der dort aufgeführten Informationen prüfen wir nicht. Mit dem Link auf fremde Websites ist keine Billigung, Unterstützung oder Bestätigung der dortigen Inhalte verbunden. Die auf den fremden Seiten wiedergegebenen Informationen, Meinungsäußerungen oder Tatsachenbehauptungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Autoren dieser Websites. Gleiches gilt für Fremdeinträge in eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Auch für die technische Sicherheit der Hyperlinks sowie der Zielseiten können wir nicht einstehen. Für Schäden, die aus der Verwendung dieser Informationen sowie der Nutzung der Hyperlinks entstehen, übernehmen wir keine Verantwortung.

Weitere Informationen und Kontakt

© 2000 - 2017 Fresenius SE & Co. KGaA

Fresenius SE & Co. KGaA

Konzern-Kommunikation

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

T +49 (0) 6172 608-0

F +49 (0) 6172 608-2294

pr-fre@fresenius.com

Kontakt

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Str. 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

T: +49 6172 608-0

pr-fre@fresenius.com

Herausgeber:

Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg, Deutschland

Handelsregister: Amtsgericht Bad Homburg − HRB 11852

Aufsichtsrat: Wolfgang Kirsch (Vorsitzender)

Persönlich haftende Gesellschafterin: Fresenius Management SE

Sitz und Handelsregister der Gesellschaft: Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand: Michael Sen (Vorsitzender), Pierluigi Antonelli, Sara Hennicken, Robert Möller, Dr. Michael Moser

Aufsichtsratsvorsitzender: Wolfgang Kirsch

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 114152311

Redaktion:

Fresenius SE & Co. KGaA

Konzern-Kommunikation

61346 Bad Homburg v.d.H.

pr-fre@fresenius.com

Technische Umsetzung:

Fresenius Digital Technology GmbH

Else-Kröner-Str. 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Dieses Impressum gilt auch für die Social-Media-Kanäle von Fresenius.

Kontakt

Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Str. 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

T: +49 6172 608-0

pr-fre@fresenius.com

Die zu Fresenius Helios gehörende Eugin-Gruppe erwirbt die Mehrheit am Delaware Institute for Reproductive Medicine (DIRM), einem renommierten und seit 35 Jahren etablierten Zentrum für Reproduktionsmedizin im US-Bundesstaat Delaware. Mit dieser Akquisition baut Eugin sein bestehendes Netzwerk in den USA weiter aus. Das Unternehmen erwartet daraus zudem zusätzliche Synergien und operative Effizienzgewinne. Eine Reihe wichtiger Ärzte bleibt als Minderheitsgesellschafter am DIRM beteiligt. Zu finanziellen Details haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Die zu Fresenius Helios gehörende Eugin-Gruppe erwirbt die Mehrheit am Delaware Institute for Reproductive Medicine (DIRM), einem renommierten und seit 35 Jahren etablierten Zentrum für Reproduktionsmedizin im US-Bundesstaat Delaware. Mit dieser Akquisition baut Eugin sein bestehendes Netzwerk in den USA weiter aus. Das Unternehmen erwartet daraus zudem zusätzliche Synergien und operative Effizienzgewinne. Eine Reihe wichtiger Ärzte bleibt als Minderheitsgesellschafter am DIRM beteiligt. Zu finanziellen Details haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Mit RSS-Feeds erhalten Sie immer die neuesten Nachrichten der Fresenius-Gruppe ohne Zeitverzug direkt auf Ihren Computer oder Ihr mobiles Endgerät.

Fresenius bietet Ihnen zwei unterschiedliche RSS-Feeds:

RSS-Feed Investor News (link missing)

RSS-Feed Presseinformationen (Link missing)

Außerdem finden Sie auf unserem Karriere-Portal weitere RSS-Feeds zum Thema Karriere.

RSS-Feeds können Sie zum Beispiel mit einem aktuellen Webbrowser mit RSS-Funktionalität oder mit einem speziellen Programm, einem sogenannten Feed-Reader nutzen.

Eine deutschsprachige Einführung zum Thema RSS sowie eine Auswahl gängiger Feed-Reader finden Sie zum Beispiel im "RSS-Verzeichnis".