Fresenius Sustainability Highlights 2023

Fresenius Sustainability Highlights 2023 - Nachhaltigkeit bei Fresenius

Share

Services

Diese Woche hat für 69 junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Sie haben ihre berufliche Ausbildung bzw. ihr duales Studium bei Fresenius in Bad Homburg und Friedberg aufgenommen. Fresenius bietet an den beiden Standorten insgesamt elf Ausbildungsberufe und 16 duale Studiengänge im technischen, IT-, kaufmännischen-, Logistik-, naturwissenschaftlichen sowie im Gesundheitsbereich an.

„Die Ausbildung ist ein Fundament für den nachhaltigen Erfolg unseres Unternehmens. Seit nun schon über 40 Jahren bildet Fresenius junge Menschen aus. Fresenius ist ein attraktiver Arbeitgeber, wie nicht zuletzt auch die mehr als 2.000 Bewerbungen alleine für Bad Homburg und Friedberg zeigen“, so Ausbildungsleiter Jürgen Muthig. „Und das gilt weltweit: Die weiteste Anreise unter den 69 neuen Kolleginnen und Kollegen begann in Mexiko.“

Mit über 6.600 Auszubildenden und dual Studierenden zählt Fresenius zu den größten und innovativsten Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Das Unternehmen bietet mehr als 40 Ausbildungsberufe und über 30 duale Studiengänge an und bildet darüber Zukunftsthemen ab wie „Sustainable Science and Technology“ oder „Data Science & Künstliche Intelligenz“. Im August und September dieses Jahres werden über 2.750 Auszubildende und dual Studierende ihre Berufsausbildung bei Fresenius beginnen.

Fresenius hat die Ausbildungsquote in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf aktuell mehr als sieben Prozent erhöht. Damit bildet das Unternehmen eigene Fachkräfte aus, übernimmt aber auch gesellschaftliche Verantwortung getreu dem Fresenius-Prinzip „Wir handeln heute für ein besseres Morgen“.

Über die Ausbildungsmöglichkeiten bei Fresenius können sich Interessierte auch auf der „Nacht der Ausbildung“ in Bad Homburg am 13. September informieren. Von 17 bis 21 Uhr öffnet der Gesundheitskonzern die Türen der Konzernzentrale in der Else-Kröner-Str. 1 für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. Die Besucherinnen und Besucher können an verschiedenen Informationsständen mit dem Ausbildungsteam sowie Auszubildenden und dual Studierenden ins Gespräch kommen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

04. September 2024

New York, USA

Wenn die Wirbelsäule operiert wird, kann es auf Millimeter ankommen. Operateurinnen und Operateure brauchen bei solchen hochkomplexen Eingriffen ein gutes Augenmaß, eine präzise räumliche Vorstellungskraft, Abstraktionsvermögen – und geschickte Hände. Doch der Mensch mit seinen Fähigkeiten stößt naturgemäß immer wieder an Grenzen. Viele Kliniken nutzen deshalb schon seit langem hochauflösende dreidimensionale Darstellungen und chirurgische Navigationssysteme, wie etwa die spinale Navigation, für ihre Arbeit. Doch das alles ist erst der Anfang.

Die Klinik für Neurochirurgie und das Zentrum für Wirbelsäulentherapie am Helios Klinikum Berlin-Buch, , haben das Know-how rund um Eingriffe an der Wirbelsäule kontinuierlich weiterentwickelt: Unter Leitung von Chefärztin Professorin Dr. Yu-Mi Ryang setzt die Klinik schon seit zwei Jahren Augmented Reality (AR) bei stabilisierenden Wirbelsäulenoperationen ein. Berlin-Buch ist damit eines der ersten Häuser in Deutschland, die KI in der Neurochirurgie zum Wohle von Patientinnen und Patienten nutzen. Die AR-Technologie macht es möglich, dass die Eingriffe präziser, schonender und auch kürzer verlaufen. Ein Blick über die Schulter von Prof. Dr. Ryang zeigt, wie genau AR hier eingesetzt wird und warum das ein wichtiger Schritt in die Zukunft ist.

Im OP herrscht höchste Konzentration. Prof. Ryang beugt sich über ihren Patienten. Der leidet an einem Tumor an der Wirbelsäule, der die Knochen schon teilweise zerstört hat und zudem auf das hochempfindliche Rückenmark drückt. In den nächsten zwei bis drei Stunden wird die Chirurgin das Rückenmark vom Tumor befreien und den durch den Tumor destabilisierten Bereich der Wirbelsäule mit einem sog. Schrauben-Stab-System verstärken. Es soll die Wirbelsäule wieder stabilisieren und vor allem Schmerzfreiheit bringen. Auch bei anderen Indikationen wenden die Ärzte-Teams in der Neurochirurgie solche minimalinvasive OP-Techniken an, die sie mit der AR-Technologie koppeln: etwa bei den häufig auftretenden Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule, bei Wirbelbrüchen nach einem Unfall oder bei Osteoporose.

Rein optisch ähnelt dieses Schrauben-Stab-System einem Bahngleis. Zunächst werden zwischen vier und acht, teilweise auch deutlich mehr Schrauben fest im „Gleisbett“, also den Wirbelkörpern, verankert. Dazu werden die Schrauben an sogenannten Tower befestigt, die wie eine Art Schraubenverlängerung funktionieren. Ohne diese Tower würden die Schrauben beim Einsetzen in der Tiefe des OP-Gebiets verschwinden. Sie wären für den Operateur nicht mehr sichtbar und durch die Rückenmuskulatur kaum erreichbar.

Dies alles wird vorzugsweise minimal-invasiv über kleine Schnitte in der Haut durchgeführt, um den Eingriff möglichst gewebeschonend und blutarm zu machen. Weitere Vorteile dieses gewebeschonenden Vorgehens sind eine kürzere OP-Dauer, da die Rückenmuskulatur nicht aufwändig von der Wirbelsäule gelöst werden muss, wie dies bei offenen Eingriffen geschieht und weniger postoperative Schmerzen nach dem Eingriff.

Durch die minimal-invasive OP-Technik kann Prof. Ryang zwar immer nur einen kleinen Ausschnitt des OP-Bereichs mit eigenen Augen sehen. Dank KI ist das aber kein Hindernis: Wo genau die Stäbe eingebracht werden müssen und vor allem mit welcher Länge und Krümmung, genauso wie die Lage von anderen wichtigen Strukturen der Wirbelsäule – etwa dem Rückenmark oder auch dem Tumor selbst – all das kann ihr mit Hilfe von Augmented Reality angezeigt werden. Letzteres erhöht zusätzlich die Sicherheit des Eingriffs.

Im weiteren Verlauf der OP wird es noch einmal knifflig: Je nach Krümmung der Wirbelsäule muss Prof. Ryang die Titanstäbe vorab so formen, dass sie sich passgenau in die Schraubenköpfe einfügen. Schon wenige Millimeter Abweichung können hier einen großen Unterschied machen. Früher verließ sich das Team bei der Formung und Einpassung der Stäbe rein auf die operative Erfahrung und Augenmaß. „Gerade bei schweren Verkrümmungen der Wirbelsäule kann das aber äußert schwierig sein“, erklärt die Chirurgin. Zudem sei es relativ zeitaufwändig. Genau hier hilft heute AR: „Mithilfe der Augmented Reality können wir die ideale Position, Länge und Krümmung der Stäbe während der laufenden Operation in wenigen Minuten ermitteln und die Stäbe entsprechend vorbereiten.“

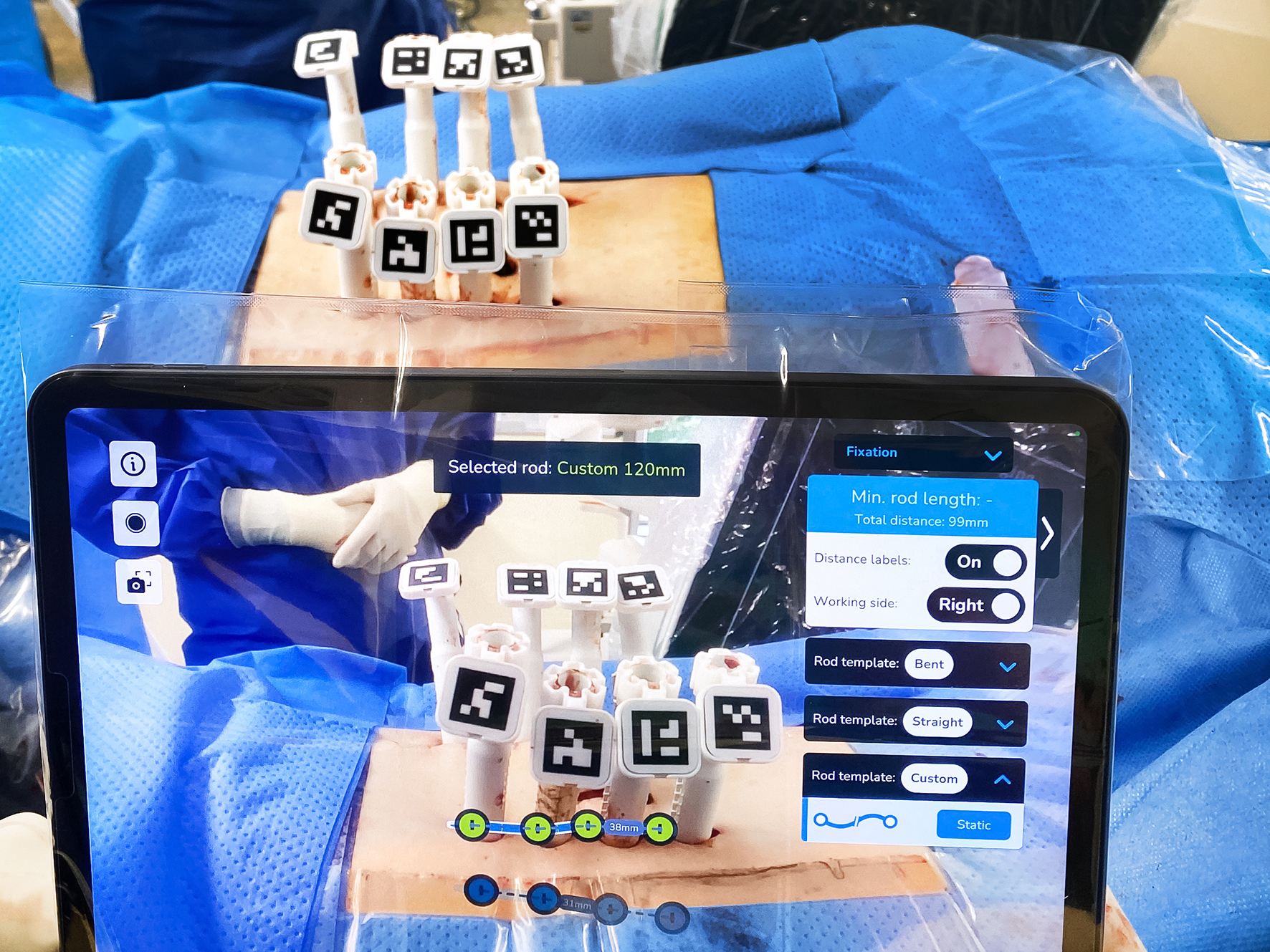

Beim Stichwort Augmented Reality (AR), auf Deutsch „erweiterte“ oder „angereicherte“ Realität – denken viele an Virtual Reality (VR-) Brillen. In Berlin-Buch arbeitet das Team der Neurochirurgie jedoch mit handelsüblichen Tablets, die mit einer eingebauten Kamera und einer speziellen Software ausgestattet sind. Dr. Ryang richtet die Tabletkamera auf den Rücken des Patienten. Durch Schwenken des Tablets wird das OP-Gebiet gescannt und die zuvor an die Schraubentower angebrachten QR-Codes eingelesen. Auf dem Tablet erscheinen dann nach und nach die virtuellen 3D-Tower und virtuellen Stäbe, die auf das Echtzeitbild des Patienten übertragen werden. „Auch Veränderungen der Lagerung während des Eingriffs stellen kein Problem für mich dar – die Orientierung ist jederzeit gewährleistet“, so Prof. Ryang. Mit Hilfe der angebrachten QR-Codes kann das Tablet also über die integrierte Kamera die genaue Position der eingebrachten Schrauben und die exakte Länge und Krümmung der Stäbe bestimmen. Und als virtuelles 3D-Bild mit dem Echtzeitbild des Patienten ‚verschmelzen‘. Anhand dieser „erweiterten“ Realität ist es der Operateurin dann möglich, mittels des Tablets die Stäbe für jeden einzelnen Patienten individuell maßanzufertigen.

Die Software berechnet dafür eine Art Schablone, mit der die Chirurgin die Titanstäbe von Hand in die ideale Form biegen kann. Zum Abgleich legt sie die Stäbe immer wieder auf die Schablone. Früher kam es schon einmal vor, dass eine Schraube, nachdem sie eingebracht war, wieder aus ihrer Position gerissen wurde – wenn der Stab nicht perfekt gebogen war. Heute sei dieses Risiko nur noch minimal, so die Ärztin: „Wir erhoffen uns, dass es zu deutlich weniger postoperativen Komplikationen im Langzeitverlauf kommt, wie etwa z.B. einem Stabbruch, einer Schraubenlockerung oder einem anderen Materialversagen. All das würde eine Revisionsoperation notwendig machen. Außerdem erhoffen wir uns von der Methode auch ein besseres klinisches Outcome der Patienten in Bezug auf Schmerz und Lebensqualität.“

Seit rund zwei Jahren nutzt die Neurochirurgie in Berlin-Buch die AR-Technologie bereits. Die aktuelle Zwischenbilanz ist vielversprechend: Mehrere Studien konnten belegen, dass sie die operative Leistung verbessert: „Die Einstellung der idealen Krümmungsradien der Schrauben-Stab-Systeme gelingt ohne Augmented Reality-Unterstützung auch sehr versierten Chirurgen nicht immer“, so Dr. Ryang. „Doch mithilfe der AR sind praktisch alle Chirurgen in der Lage, ein perfektes Ergebnis zu erzielen.“

Augmented Reality bewirkt aber noch mehr Gutes: Die AR-gestützten Operationen führen zu kürzeren OP-Zeiten und damit auch der Dauer der Narkose. Damit setzt sich ein positiver Trend bei Wirbelsäulen-Behandlungen fort: Minimal-invasive neurochirurgische Eingriffe am Rücken werden immer schonender.

„Unser Beispiel aus Berlin-Buch zeigt, was es heißt, eine medizinische Innovation ganz praktisch zu den Patienten zu bringen“, freut sich Prof. Ryang. „Es ist nicht die eine große Revolution, die über Nacht alles ändert. Wir kombinieren vielmehr verschiedene innovative Lösungen, um Schritt für Schritt bessere Ergebnisse für unsere Patienten zu erzielen“, resümiert die Expertin. BB

Prof. Dr. med. Yu-Mi Ryang studierte und promovierte an der Ruhr-Universität Bochum. Anschließend war die in Düsseldorf geborene Medizinerin in der Neurochirurgie am Universitätsklinikum der RWTH Aachen tätig und absolvierte dort die fachärztliche Weiterbildung. Am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München habilitierte sich Prof. Ryang und war ab 2017 Leitende Oberärztin und stellvertretende Direktorin der Neurochirurgischen Klinik und Poliklinik. 2019 startete die Spezialistin bei Fresenius Helios in Berlin-Buch. Als Chefärztin leitet sie neben der Neurochirurgischen Klinik auch das Zentrum für Wirbelsäulentherapie.

Sie hat zudem zahlreiche Funktionen in verschiedenen berufsständischen nationalen und internationalen Gesellschaften inne: Eine davon ist die Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie, die DGNC, wo Prof. Ryang aktuell als Leiterin der Sektion Wirbelsäule fungiert. Zudem ist sie im Vorstand der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft, (DWG), in der sie in zahlreichen Kommissionen tätig ist und Vorsitzende des Moduls 5 der DWG-Basiskurse ist. In der EUROSPINE ist Prof. Ryang zudem Vorsitzende des Moduls 4, und in der AO Spine ist sie Mitglied der Technical Commission und der „Fracture, Tumor, Deformity Expert Group“.

Fresenius Sustainability Highlights 2023 - Nachhaltigkeit bei Fresenius

Das Städel Museum ermöglicht einen einzigartigen Zugang zu über 700 Jahren Kunstgeschichte, bietet einen Raum für sinnliches Erleben und fördert die Auseinandersetzung mit essenziellen Fragen unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: Das Städel Museum und seine Arbeit sind für die Gesellschaft und Frankfurt von großer Bedeutung. Für Fresenius ist die Partnerschaft mit Deutschland ältester Museumsstiftung Teil seiner gesellschaftlichen Verantwortung – und ein Zeichen der Verbundenheit mit der Rhein-Main-Region. Hier wurde unser Unternehmen gegründet, es ist der Standort unserer Konzernzentrale und viele unserer Mitarbeitenden sind hier zu Hause.

„Die Förderung und Finanzierung der Künste ist eine wesentliche Voraussetzung für eine vielfältige, aufgeschlossene und pluralistische Gesellschaft“, sagt dazu Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius. „Institutionen wie das Städel Museum machen Kunstwerke von Weltrang für jedermann zugänglich – eine Aufgabe, die auch Fresenius am Herzen liegt. Committed to Life – das Leben der Menschen verbessern – das ist unser Anspruch. Dazu leisten auch Kunst und die Arbeit des Städel Museums einen wichtigen Beitrag.“

Studien zeigen: Kunst kann die Gesundheit positiv beeinflussen. Zum Beispiel, indem sie beim Betrachten Freude bereitet und dabei hilft Stress abzubauen. Darüber hinaus regt Kunst aber vor allem die Kreativität an und animiert dazu, sich mit gesellschaftlichen Fragen und anderen Perspektiven zu beschäftigen. Mit seiner Arbeit trägt das Städel Museum deshalb zu einer kreativen und vielfältigen Gesellschaft bei – und schafft so wesentliche Voraussetzungen für Innovationen, die das Leben von Menschen verbessern.

Dieser Anspruch auf Innovation und Fortschritt ist es auch, der Fresenius und das Städel Museum eng miteinander verbindet. „Ich glaube, diese Haltung geht auf Johann Friedrich Städel und Else Kröner zurück. Beide haben ihr Vermögen in Stiftungen eingebracht, die den Fortschritt in den jeweiligen Disziplinen fördern sollen. Den einfacheren Zugang zu Kultur – auch mit Hilfe digitaler Medien, wie im Fall des Städel Museums. Die Förderung modernster medizinischer Forschung, im Fall der Else Kröner Fresenius Stiftung“, so Michael Sen weiter. „Ich freue mich deshalb sehr über die Zusammenarbeit mit einer so herausragenden Kultureinrichtung.“

Quartalsfinanzbericht Q2 2024 (IFRS)

Conference Call Q2/2024